19.06.2017 Noreia

Project focus

- Development and Construction of highly sophisticated PVD deposition plant

- Highly flexible and recipe based programming method for reproducible lot size one hard coatings

- Component-based design and programming approaches for modular plant construction

Description

Project Noreia entitles the design and development of a highly sophisticated PVD deposition plant, which consider state of the art developments in automation and control as well as deposition techniques. The design and development is conducted in a framework between the Institute of Materials Science and Technology (Prof. Paul H. Mayrhofer) and the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology within the TU Wien.

The aim of the cutting-edge concept is to connect the advantages of industrial deposition plants and labor scale systems to provide an ideal setup for application oriented coating development. Industrial processes are always qualified through high deposition rates and optimal target erosion which is strongly linked to enhanced target power densities and at least larger target geometries. Labor scale deposition systems protrude through Ultra High Vacuum (UHV) conditions and a huge variety in process controlling as well as individual target powering and positing to deposit most diverse coating architectures. Noreia combines all these aspects within one system.

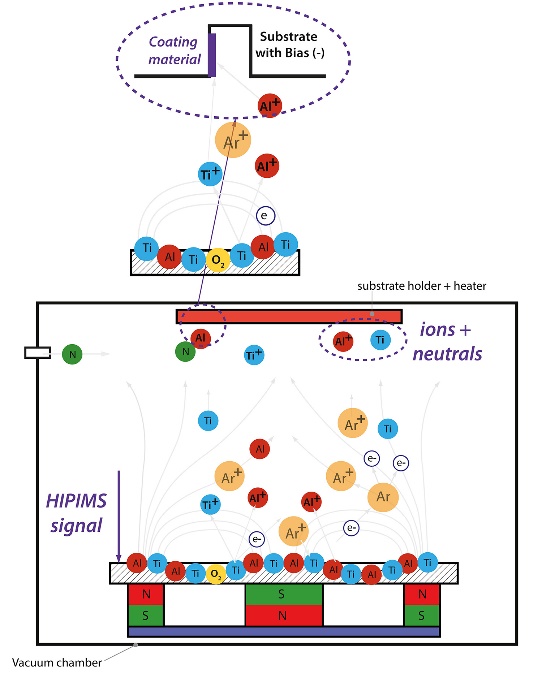

Deposition process

In addition, Noreia is equipped with state of the art magnetron systems powered by High Power Impulse Magnetron Sputter (HiPIMS) generators to combine the advantageous of DC magnetron sputtering and arc-evaporation without their drawbacks of shadowing effects and macro particles. A load lock system gives the possibilities for an easy substrate exchange as well as UHV conditions. To precisely influence the deposition parameters such as bias voltage or substrate temperature and hence film properties, Noreia is provided with an innovative substrate heating and powering system to control nucleation and film growth.

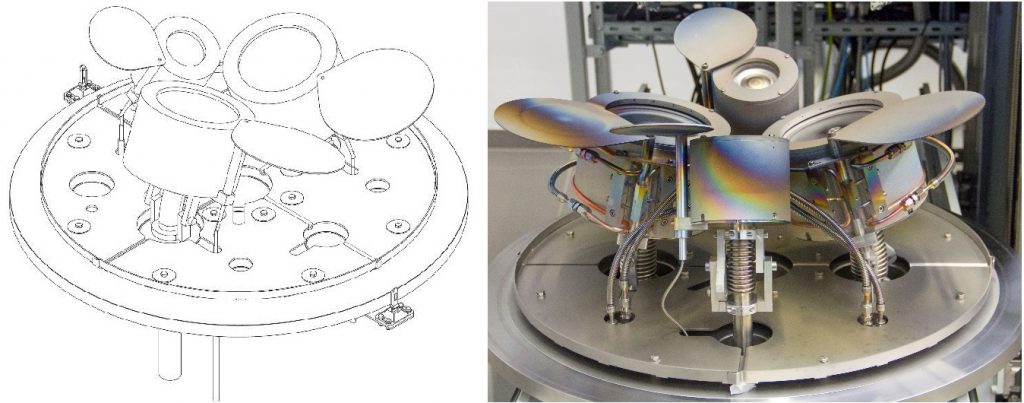

Cathode array

All deposition parameters such as target powering, substrate heating, gas flow, pressure control, cooling system, etc. are controlled through a Programmable Logic Controller (PLC) to provide the user highest possible comfort in usage as well as a highest freedom to influence the deposition process.

Left: money clips with titan-nitride coating (golden TU/Noreia text). Right: burning plasma in a nitrogen/argon

Application areas

- Component-based automation systems

- Flexible manufacturing systems

Related publications

- M. Melik-Merkumians, M. Baierling, and G. Schitter, A Service-Oriented Domain Specific Language Programming Approach for Batch Processes, in Proceedings of 2016 IEEE 21th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation, 2016.

[BibTex]@InProceedings{TUW-251132, Title = {A Service-Oriented Domain Specific Language Programming Approach for Batch Processes}, Author = {Melik-Merkumians, Martin and Baierling, Matthias and Schitter, Georg}, Booktitle = {Proceedings of 2016 IEEE 21th Conference on Emerging Technologies {\&} Factory Automation}, Year = {2016}, Note = {Vortrag: 21st IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2016), Berlin; 2016-09-06 -- 2016-09-09}, Doi = {10.1109/ETFA.2016.7733729}, Eid = {68}, ISBN = {978-1-5090-1314-2}, Keywords = {SOA, DSL, Batch Process, ISA-88, IEC 61499, component based automation, service based automation}, Numpages = {9} }

Project partners

- Project leader: TU Wien – Prof. Paul Heinz Mayrhofer

- Pfeiffer Vacuum Austria GmbH

- GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH

- Beckhoff Automation GmbH

- MKS Instruments Deutschland GmbH

- Gencoa Ltd

- SMC Pneumatic GmH

- VAT Vakuumventile AG

- Advanced Energy Industries

19.06.2017 Modellierung, Beobachterentwurf, Regelung und Optimierung von Bandglühöfen

Projektschwerpunkte

- Mathematische Modellbildung für Bandglühöfen

- Beobachterentwurf zur Schätzung nicht messbarer Prozessgrößen

- Entwicklung einer modernen Regelungsstrategie für die Erwärmung des Bandes

Beschreibung

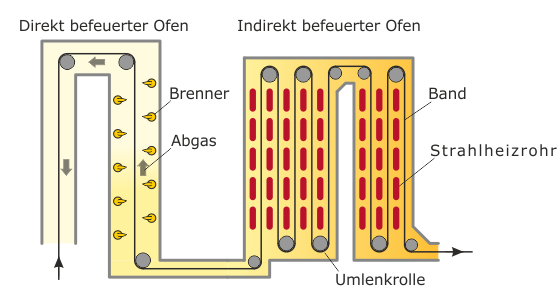

In der Stahlindustrie werden Durchlaufglühöfen zur Wärmebehandlung von Bandprodukten verwendet. Um einen kontinuierlichen Betrieb solcher Glühöfen zu gewährleisten, werden die Stahlbänder aneinandergeschweißt und als Endlosband durch den Ofen befördert. Die Wärmebehandlung verbraucht große Mengen an Energie, ist kostenintensiv und hat direkte Auswirkungen auf die Produktqualität.

Kombiniert direkt und indirekt befeuerter Bandglühofen.

Um die hohen Anforderungen an die Qualität des Endprodukts zu erfüllen, muss jedes Band im Glühofen auf eine definierte Zieltemperatur erwärmt werden. Da es sich bei einem Glühofen um ein komplexes thermodynamisches Mehrgrößensystem mit vielfältigen Abhängigkeiten handelt, ist die Regelung der Bandtemperatur eine anspruchsvolle Aufgabe. Diese Aufgabe wird durch eine geringe Anzahl verfügbarer Messungen, Beschränkungen der Eingangs- und Prozessgrößen, einer zunehmenden Diversifikation des Produktportfolios sowie steigenden Anforderungen hinsichtlich Produktqualität und Durchsatz erschwert.

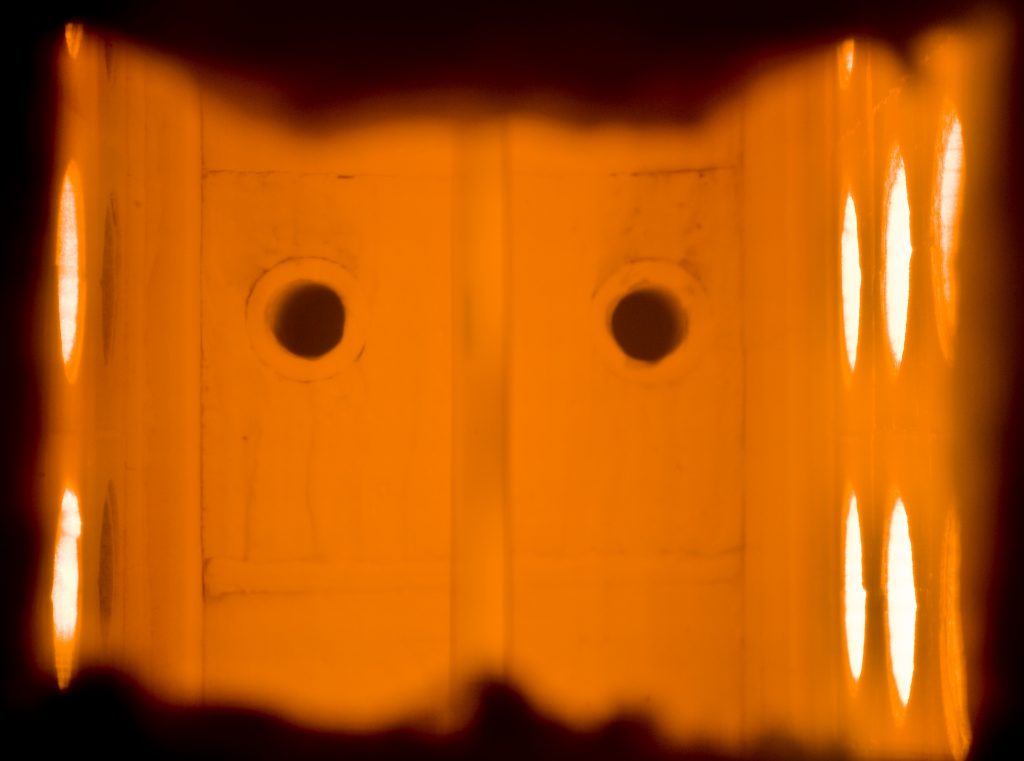

Brenner und Band im direkt befeuerten Bandglühofen, © voestalpine AG.

In diesem Projekt wurde ein optimierungsbasiertes Regelungskonzept für die Bandtemperatur in einem kombiniert direkt- und indirekt-befeuerten Glühofen entwickelt und an einer Pilotanlage der voestapline Stahl GmbH am Standort Linz umgesetzt. Der nichtlineare modellprädiktive Regler bestimmt optimale Trajektorien für die Brennstoffzufuhr und die Bandgeschwindigkeit so, dass die Bandtemperatur ihrem Sollsignal folgt. Darüber hinaus maximiert der Regler den Produktdurchsatz und minimiert den Energieverbrauch.

Kontinuierlicher Bandglühofen, © voestalpine AG.

Die Grundlage dieses Regelungskonzepts ist ein mathematisches Modell für die Bandtemperatur. Für die Formulierung dieses Modells wurden Mol-, Massen- und Enthalpiebilanzen, Konstitutivgleichungen und numerische Diskretisierungsverfahren verwendet. Zur Schätzung nicht messbarer Prozessgrößen sowie unbekannter Materialparameter, wie z.B. der Bandemissivität, wird ein ad-hoc Zustandsbeobachter verwendet.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- S. Strommer, C. Froehlich, M. Niederer, A. Steinboeck, and A. Kugi, Modeling and Control of the Oxygen Concentration in a Post Combustion Chamber of a Gas-Fired Furnace, in Proceedings of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, 2017, p. 13766–13771.

[BibTex]@InProceedings{Strommer17a, author = {Strommer, S. and Froehlich, C. and Niederer, M. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, title = {Modeling and Control of the Oxygen Concentration in a Post Combustion Chamber of a Gas-Fired Furnace}, booktitle = {Proceedings of the 20th IFAC World Congress}, year = {2017}, volume = {50}, number = {1}, month = {7}, pages = {13766--13771}, doi = {10.1016/j.ifacol.2017.08.1651}, address = {Toulouse, France}, issn = {2405-8963}, } - C. Fröhlich, S. Strommer, A. Steinboeck, M. Niederer, and A. Kugi, Modeling of the Media-Supply of Gas Burners of an Industrial Furnace, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 52, iss. 3, pp. 2664-2672, 2016.

[BibTex] [Download]@Article{Froehlich16, Title = {Modeling of the Media-Supply of Gas Burners of an Industrial Furnace}, Author = {Fr{\"o}hlich, Christoph and Strommer, S. and Steinboeck, A. and Niederer, M. and Kugi, A.}, Journal = {IEEE Transactions on Industry Applications}, Pages = {2664-2672}, Volume = {52}, Year = {2016}, Number = {3}, Doi = {10.1109/TIA.2016.2521738}, ISSN = {0093-9994}, Publisher = {IEEE}, } - F. Maislinger, M. Niederer, A. Steinboeck, S. Strommer, and A. Kugi, A Mathematical Model of a Horizontal Direct-Fired Strip Annealing Furnace, in Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM), Vienna, Austria, 2016, p. 202–207.

[BibTex]@InProceedings{Maislinger16, author = {Maislinger, F. and Niederer, M. and Steinboeck, A. and Strommer, S. and Kugi, A.}, title = {A Mathematical Model of a Horizontal Direct-Fired Strip Annealing Furnace}, booktitle = {Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM)}, year = {2016}, volume = {49}, number = {20}, month = {8}, pages = {202--207}, doi = {10.1016/j.ifacol.2016.10.121}, address = {Vienna, Austria}, issn = {2405-8963}, } - M. Niederer, S. Strommer, A. Steinboeck, and A. Kugi, Nonlinear model predictive control of the strip temperature in an annealing furnace, Journal of Process Control, vol. 48, p. 1–13, 2016.

[BibTex] [Download]@Article{Niederer16, Title = {Nonlinear model predictive control of the strip temperature in an annealing furnace}, Author = {Niederer, M. and Strommer, S. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, Journal = {Journal of Process Control}, Pages = {1--13}, Volume = {48}, Year = {2016}, Doi = {10.1016/j.jprocont.2016.09.012}, ISSN = {0959-1524}, } - S. Strommer, M. Niederer, A. Steinboeck, L. Jadachowski, and A. Kugi, Nonlinear observer for temperatures and emissivities in a strip annealing furnace, in Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, Portland, USA, 2016, p. 1–8.

[BibTex]@InProceedings{Strommer16a, author = {Strommer, S. and Niederer, M. and Steinboeck, A. and Jadachowski, L. and Kugi, A.}, booktitle = {Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting}, title = {Nonlinear observer for temperatures and emissivities in a strip annealing furnace}, doi = {10.1109/IAS.2016.7731914}, isbn = {978-1-4799-8397-1}, pages = {1--8}, address = {Portland, USA}, month = {10}, year = {2016}, } - S. Strommer, M. Niederer, A. Steinboeck, and A. Kugi, Combustion Processes Inside a Direct-Fired Continuous Strip Annealing Furnace, in Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM), Vienna, Austria, 2016, p. 208–213.

[BibTex]@InProceedings{Strommer16, author = {Strommer, S. and Niederer, M. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, title = {Combustion Processes Inside a Direct-Fired Continuous Strip Annealing Furnace}, booktitle = {Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM)}, year = {2016}, volume = {49}, number = {20}, month = {8}, pages = {208--213}, doi = {10.1016/j.ifacol.2016.10.122}, address = {Vienna, Austria}, issn = {2405-8963}, } - M. Niederer, S. Strommer, A. Steinboeck, and A. Kugi, A simple control-oriented model of an indirect-fired strip annealing furnace, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 78, p. 557–570, 2014.

[BibTex] [Download]@Article{Niederer14, Title = {A simple control-oriented model of an indirect-fired strip annealing furnace}, Author = {Niederer, M. and Strommer, S. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, Journal = {International Journal of Heat and Mass Transfer}, Pages = {557--570}, Volume = {78}, Year = {2014}, Doi = {10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.06.080}, } - S. Strommer, M. Niederer, A. Steinboeck, and A. Kugi, A mathematical model of a direct-fired continuous strip annealing furnace, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 69, p. 375–389, 2014.

[BibTex] [Download]@Article{Strommer14, Title = {{A mathematical model of a direct-fired continuous strip annealing furnace}}, Author = {S. Strommer and M. Niederer and A. Steinboeck and A. Kugi}, Journal = {International Journal of Heat and Mass Transfer}, Pages = {375--389}, Volume = {69}, Year = {2014}, Doi = {10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.10.001}, }

Anwendungsbereiche

- Industrieöfen

- Kontinuierliche Produktionssysteme

16.06.2017 Modellierung und Regelung eines Quarto-Reversiergerüstes zum Walzen von Grobblechen

Projektschwerpunkte

- Modellbildung, Identifikation und Analyse von mechanischen und hydraulischen Komponenten eines Fertiggerüstes

- Regelung von Warmwalzgerüsten (Feedforward-Dickenregelung)

- Online-Adaption von Modellparametern für die modellbasierte Reglung

Beschreibung

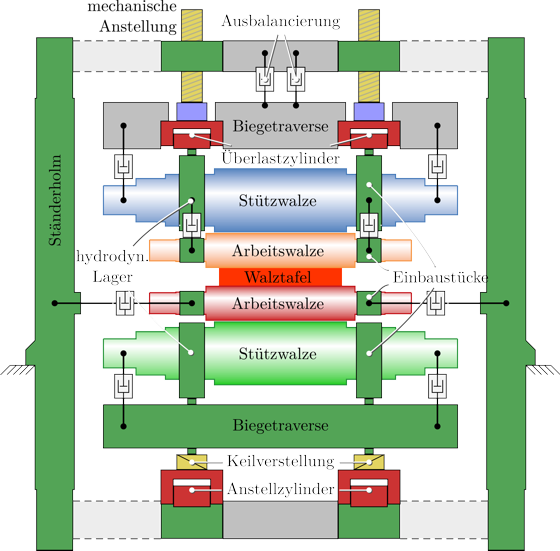

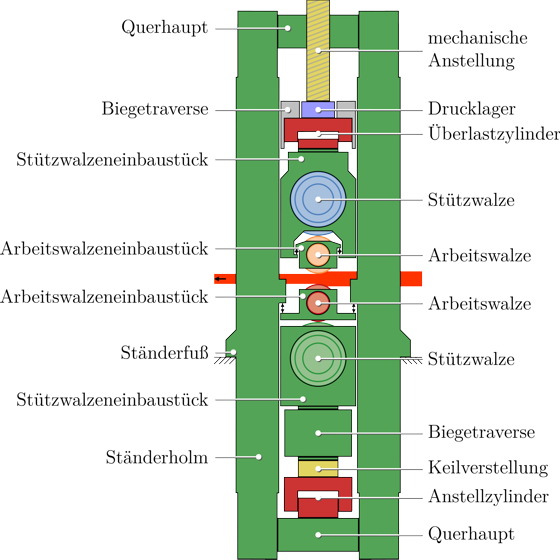

Beim Warmwalzen von Grobblechen werden die zuvor erwärmten Walztafeln mit Hilfe von Walzgerüsten umgeformt. Dabei werden häufig Quarto-Reversiergerüste eingesetzt, die aus zwei Arbeitswalzen und zwei Stützwalzen aufgebaut sind. Die plastische Umformung der Walztafel findet in mehreren Stichen zwischen den beiden Arbeitswalzen statt. Aufgrund der hohen Walzkräfte kommt es zu einer Durchbiegung der Arbeitswalzen, was ein ungleichmäßiges Dickenprofil der Walztafel zur Folge hat. Die beiden Stützwalzen sollen eine solche Durchbiegung der Arbeitswalzen verringern. Zusätzlich sind die Gerüste häufig mit Gegenbiegevorrichtungen in Form von hydraulischen Gegenbiegern und/oder speziell geschliffenen Walzen (CVC-Walzen) ausgestattet. Damit soll ein ebener Walzspalt und somit ein gleichmäßiges laterales Dickenprofil im Endprodukt erzielt werden.

Quarto-Reversierwalzgerüst, © Dillinger Hüttenwerke AG.

Während des Walzens treten Kräfte von bis zu 90 MN auf, die zu elastischen Verformungen des Gerüstes von bis zu 13 mm führen können. Diese Auffederung setzt sich aus der elastischen Deformation des Gerüstständers sowie der Durchbiegung und Kompression der Walzen zusammen. Da beim Walzen die gewünschte Dicke der Walztafel mit einer Genauigkeit von 0.1 mm erreicht werden muss, ist es notwendig, diese Auffederung zu kompensieren. Das Gerüst muss zudem so eingestellt werden, dass ein möglichst ebener Walzspalt zwischen den Arbeitswalzen entsteht, sodass die Walztafel in lateraler Richtung eine konstante Auslaufdicke aufweist. Aufgrund der Bedingungen rund um den Walzspalt (Hitze, Wasserdampf) ist es jedoch nicht möglich, die Auslaufdicke der Walztafel unmittelbar am Walzspalt zu messen. Eine Dickenmessung erfolgt erst einige Meter vom Gerüst entfernt. Diese Messung kann aufgrund der zeitlichen Verzögerung nicht für die Dickenregelung des Walzvorganges verwendet werden. Es ist daher notwendig, die Auslaufdicke der Walztafel mit Hilfe eines Modells zu berechnen. Bei der Modellierung müssen einerseits die hydraulischen und mechanischen Komponenten des Ständers, andererseits – insbesondere für die Auslaufdicke in lateraler Richtung – die Biegung und die Kompression der Walzen berücksichtigt werden. Die Ergebnisse dieses Modells können dann für die Regelung verwendet werden.

Aufbau eines Quarto-Reversierwalzgerüstes – Frontansicht.

Aufgrund der Dimension der Walzen wurde als Ausgangspunkt des mathematischen Modells für die Biegung der Arbeits- und Stützwalzen ein Timoshenko-Balkenmodell gewählt. Zur vollständigen Beschreibung des Problems müssen die Belastungen der Walzen und die Randbedingungen bestimmt werden.

Die Walzkraft, die zwischen den beiden Arbeitswalzen wirkt, ist die Kraft, die zur plastischen Umformung des Walzgutes führt. Diese Kraft hängt vom Material der Walztafel, der Walzgeschwindigkeit, dem Temperaturprofil sowie dem Einlauf- und Auslaufdickenprofil der Walztafel ab. Da die Auslaufdicke von der Durchbiegung der beiden Arbeitswalzen abhängig ist, ergibt sich eine nichtlineare Kopplung der Differentialgleichungen der beiden Arbeitswalzen.

Ähnliches gilt für den Kontakt zwischen den Stütz- und Arbeitswalzen. Man erhält einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen der Kontaktkraft und der Verschiebung der Achsen der Stütz- und Arbeitswalzen.

Zur Festlegung von Randbedingungen ist es notwendig, den Abstand der beiden Stützwalzenzapfen zu ermitteln. Dies setzt neben einer Kalibration des Modells die Berechnung der Auffederung des Gerüstes voraus, die von der Walzkraft abhängig ist. Hierbei müssen auch die Reibkräfte, die zwischen den Walzeneinbaustücken und den Ständerholmen wirken, berücksichtigt werden. Des Weiteren muss die Position der Stützwalzenzapfen in den hydrodynamischen Lagern bestimmt werden, wobei sich eine nichtlineare Abhängigkeit von der Walzkraft und der Walzgeschwindigkeit ergibt.

Letztlich ist ein 2-Punkt-Randwertproblem aus 16 gekoppelten nichtlinearen Differentialgleichungen zu lösen. Da das Modell zur Echtzeitregelung verwendet werden soll, darf die Rechenzeit zur Lösung des Problems die Abtastzeit der Dickenregelung nicht überschreiten.

Die entwickelte Lösung wurde erfolgreich anhand von Messdaten eines industriellen Fertiggerüstes verifiziert.

Aufbau eines Quarto-Reversierwalzgerüstes – Seitenansicht.

Wird ein solches Modell im Rahmen einer herkömmlichen Regelungsstrategie eingesetzt, so ist es aufgrund der begrenzten Dynamik der Anstellvorrichtung und des geschlossenen Regelkreises nur schwer möglich, schnelle Störungen der Einlaufdicke und der Umformfestigkeit der Walztafel zu kompensieren. Schwankungen in der Umformfestigkeit können z.B. aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Temperaturverteilung der Walztafel auftreten.

Es wurden nun Strategien zur Schätzung des Einlaufdicken- und Umformfestigkeitsprofils während eines Stiches entwickelt. Diese geschätzten Profile werden im folgenden Stich im Sinne einer Vorsteuerung auf den kaskadierten konventionellen Dickenregelkreis aufgeschaltet. Man erhält eine Kombination einer Feedforward-Regelungsstrategie mit der üblichen Gaugemeter-Methode zur Auffederungskompensation, mit deren Hilfe die Schwankungen in den Eingangsgrößen zumindest teilweise kompensiert werden können.

Die entwickelte Feedforward-Regelungsstrategie wurde nach Verifikation in der Simulationsumgebung an einer industriellen Anlage implementiert, wo sie erfolgreich weiterentwickelt wird.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- T. König, Entwicklung, Parametrierung und Online-Adaption eines mathematischen Modells eines Walzgerüstes beim Warmwalzen, A. Kugi and K. Schlacher, Eds., Aachen: Shaker Verlag, 2014, vol. 22.

[BibTex]@Book{Koenig14, Title = {Entwicklung, {P}arametrierung und {O}nline-{A}daption eines mathematischen {M}odells eines {W}alzger{\"u}stes beim {W}armwalzen}, Author = {K{\"o}nig, T.}, Editor = {A. Kugi and K. Schlacher}, Publisher = {Shaker Verlag}, Year = {2014}, Address = {Aachen}, Series = {Modellierung und Regelung komplexer dynamischer Systeme}, Volume = {22}, ISBN = {978-3-8440-3224-6}, Organization = {Institute f{\"u}r Automatisierungs- und Regelungstechnik (TU Wien) und Regelungstechnik und Prozessautomatisierung (JKU Linz)}, } - T. König, A. Steinboeck, and A. Kugi, Online Calibration of a Mathematical Model for the Deflection of a Rolling Mill, in Proceedings of Rolling 2013, Venezia, Italy, 2013, p. 1–12.

[BibTex]@InProceedings{Konig13, author = {T. K{\"o}nig and A. Steinboeck and A. Kugi}, title = {{{O}nline {C}alibration of a {M}athematical {M}odel for the {D}eflection of a {R}olling {M}ill}}, booktitle = {Proceedings of Rolling 2013}, year = {2013}, month = {6}, pages = {1--12}, address = {Venezia, Italy}, } - T. König, A. Steinboeck, A. Kugi, R. Heeg, and T. Kiefer, Deflection and bending model of a four-high mill stand for heavy plate rolling, in Proceedings of the 4th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking, STEELSIM, METEC InSteelCon 2011, Düsseldorf, Germany, 2011.

[BibTex]@InProceedings{Koenig11, author = {T. K\"onig and A. Steinboeck and A. Kugi and R. Heeg and T. Kiefer}, title = {Deflection and bending model of a four-high mill stand for heavy plate rolling}, booktitle = {Proceedings of the 4th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking, STEELSIM, METEC InSteelCon 2011}, year = {2011}, month = {6}, address = {D\"usseldorf, Germany}, } - R. Heeg, Modellierung und Dickenregelung beim Warmwalzen, A. Kugi and K. Schlacher, Eds., Aachen: Shaker Verlag, 2009, vol. 5.

[BibTex]@Book{Heeg09, Title = {Modellierung und Dickenregelung beim Warmwalzen}, Author = {R. Heeg}, Editor = {A. Kugi and K. Schlacher}, Publisher = {Shaker Verlag}, Year = {2009}, Address = {Aachen}, Series = {Modellierung und Regelung komplexer dynamischer Systeme}, Volume = {5}, ISBN = {978-3-8322-7871-7}, } - T. König, Mathematische Modelle zur Berechnung der Auffederung eines Fertiggerüstes, 2008.

[BibTex]@Mastersthesis{koenig08, Title = {Mathematische Modelle zur Berechnung der Auffederung eines Fertigger{\"u}stes}, Author = {K{\"o}nig, T.}, School = {Vienna University of Technology}, Year = {2008}, } - R. Heeg, T. Kiefer, and A. Kugi, Control of Plate Thickness in Heavy Plate Mills: A New Perspective, in Proceedings of the 12th IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing, Quebec City, Canada, 2007, p. 107–112.

[BibTex]@InProceedings{Heeg07, author = {R. Heeg and T. Kiefer and A. Kugi}, title = {Control of Plate Thickness in Heavy Plate Mills: A New Perspective}, booktitle = {Proceedings of the 12th IFAC Symposium on Automation in Mining, Mineral and Metal Processing}, year = {2007}, month = {8}, pages = {107--112}, doi = {10.3182/20070821-3-CA-2919.00016}, address = {Quebec City, Canada}, }

Anwendungsbereiche

- Walzwerksautomatisierung

- Plastischer Umformprozess

- Warmwalzen von Grobblechen

14.06.2017 Laterale Führung und Formgebung beim Grobblechwalzen

Projektschwerpunkte

- Modellierung des Geradeauslaufs und der Konturentwicklung von Walztafeln

- Entwicklung einer Messeinrichtung zur kontinuierlichen Ermittlung der Walztafelkontur

- Entwurf von Regelungsstrategien zur Reduktion von Geometrieabweichungen

Beschreibung

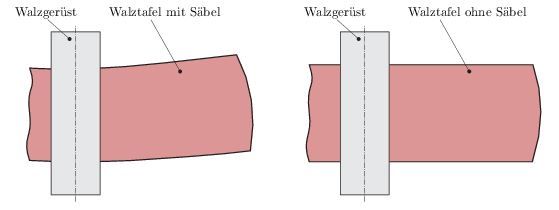

Im Walzwerk werden Brammen mittels Reversierwalzgerüsten zu Grobblechen mit einer bestimmten Produktdicke ausgewalzt. Dabei können bedingt durch den Walzprozess unerwünschte, geometrische Abweichungen um die Hochachse der Walztafel (Säbel) auftreten. Außerdem kann es zu Abweichungen von der geradlinigen Bewegung der Walztafel durch den Walzspalt kommen. Stetig steigende Qualitätsanforderungen an die Produkte verlangen eine Minimierung solcher Nichtidealitäten.

Walztafel mit und ohne Säbel (Draufsicht).

Zur Simulation der Entstehung des Säbels beim Walzprozess werden mathematische Modelle verwendet. Hierbei kommen kontinuumsmechanische Modelle zum Einsatz, die ausgehend von der plastischen Verformung im Walzspalt die Resteigenspannungen und die Konturevolution liefern. Anhand der Modelle lassen sich verschiedene Einflussfaktoren auf die Säbelbildung untersuchen und mögliche Optimierungspotenziale am Gerüst identifizieren.

Quarto-Reversierwalzgerüst, © Dillinger Hüttenwerke AG.

Zur Detektion und Charakterisierung vorhandener Säbel wird eine kamerabasierte Messeinrichtung verwendet. Diese erfasst in Echtzeit neben der Kontur auch die Bewegung der Walztafel während des Stiches. Die Messverfahren müssen den widrigen Umgebungsbedingungen am Walzgerüst standhalten. Zusätzlich stellt die Realisierung einer möglichst verzögerungsfreien Messung eine Herausforderung dar.

Basierend auf der Modellierung der Säbelbildung werden Regelungs- und Optimierungsstrategien zur Reduktion vorhandener Säbel erstellt. Hierbei können verschiedene Stelleingriffe am Walzgerüst genutzt werden, um unter Einhaltung zusätzlicher Anforderungen (z.B. Dicke des Endproduktes) und Gewährleistung des Geradeauslaufs die gewünschte Form der Walztafel einzustellen.

Die entwickelten Lösungen wurden erfolgreich an einem Grobblech Walzgerüst implementiert und werden dort nun im Dauerbetrieb genützt.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- F. Schausberger, A. Steinboeck, and Kugi, Optimization-based reduction of contour errors of heavy plates in hot rolling, Journal of Process Control, vol. 47, p. 150–160, 2016.

[BibTex] [Download]@Article{Schausberger16a, Title = {Optimization-based reduction of contour errors of heavy plates in hot rolling}, Author = {Schausberger, F. and Steinboeck, A. and Kugi}, Journal = {Journal of Process Control}, Pages = {150--160}, Volume = {47}, Year = {2016}, Doi = {10.1016/j.jprocont.2016.09.010}, ISSN = {0959-1524}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, A. Kugi, M. Jochum, D. Wild, and T. Kiefer, Vision-Based Material Tracking in Heavy-Plate Rolling, in Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM), Vienna, Austria, 2016, p. 108–113.

[BibTex] [Download]@InProceedings{Schausberger16, author = {Schausberger, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A. and Jochum, M. and Wild, D. and Kiefer, T.}, title = {Vision-Based Material Tracking in Heavy-Plate Rolling}, booktitle = {Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing (MMM)}, year = {2016}, volume = {49}, number = {20}, month = {8}, pages = {108--113}, doi = {10.1016/j.ifacol.2016.10.105}, address = {Vienna, Austria}, issn = {2405-8963}, } - F. Schausberger, K. Speicher, A. Steinboeck, M. Jochum, and A. Kugi, Two Illustrative Examples to Show the Potential of Thermography for Process Monitoring and Control in Hot Rolling, in Proceedings of the 4th IFAC Workshop on Mining, Mineral and Metal Processing (MMM), Oulu, Finland, 2015, p. 48–53.

[BibTex] [Download]@InProceedings{Schausberger15c, author = {Schausberger, F. and Speicher, K. and Steinboeck, A. and Jochum, M. and Kugi, A.}, title = {Two Illustrative Examples to Show the Potential of Thermography for Process Monitoring and Control in Hot Rolling}, booktitle = {Proceedings of the 4th IFAC Workshop on Mining, Mineral and Metal Processing (MMM)}, year = {2015}, volume = {48}, number = {17}, month = {8}, pages = {48--53}, doi = {10.1016/j.ifacol.2015.10.076}, address = {Oulu, Finland}, issn = {2405-8963}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, and A. Kugi, Mathematical modeling of the contour evolution of heavy plates in hot rolling, Applied Mathematical Modelling, vol. 39, p. 4534–4547, 2015.

[BibTex] [Download]@Article{Schausberger15, Title = {Mathematical modeling of the contour evolution of heavy plates in hot rolling}, Author = {Schausberger, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, Journal = {Applied Mathematical Modelling}, Pages = {4534--4547}, Volume = {39}, Year = {2015}, Doi = {10.1016/j.apm.2015.01.017}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, and A. Kugi, Optimization-based estimator for the contour and movement of heavy plates in hot rolling, Journal of Process Control, vol. 29, p. 23–32, 2015.

[BibTex] [Download]@Article{Schausberger15a, Title = {Optimization-based estimator for the contour and movement of heavy plates in hot rolling}, Author = {Schausberger, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, Journal = {Journal of Process Control}, Pages = {23--32}, Volume = {29}, Year = {2015}, Doi = {10.1016/j.jprocont.2015.03.006}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, and A. Kugi, Modellbasierte Optimierung und Regelung der Produktkontur beim Warmwalzen, e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, vol. 132, iss. 4–5, p. 221–229, 2015.

[BibTex] [Download]@Article{Schausberger15d, Title = {Modellbasierte Optimierung und Regelung der Produktkontur beim Warmwalzen}, Author = {Schausberger, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, Journal = {e {\&} i Elektrotechnik und Informationstechnik}, Pages = {221--229}, Volume = {132}, Year = {2015}, Number = {4--5}, Doi = {10.1007/s00502-015-0309-2}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, A. Kugi, M. Jochum, and D. Wild, Estimation of the thickness asymmetry using models for the contour evolution and vision-based measurements of plates in hot rolling, in Proceedings of METEC and 2nd European Steel Technology and Application Days (ESTAD), Düsseldorf, Germany, 2015.

[BibTex]@InProceedings{Schausberger15b, author = {Schausberger, F. and Steinboeck, Andreas and Kugi, Andreas and Jochum, M. and Wild, D.}, title = {Estimation of the thickness asymmetry using models for the contour evolution and vision-based measurements of plates in hot rolling}, booktitle = {Proceedings of METEC and 2nd European Steel Technology and Application Days (ESTAD)}, year = {2015}, month = {6}, address = {D{\"u}sseldorf, Germany}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, and A. Kugi, Modellierung der Konturentwicklung von Flachprodukten beim Walzen, in Tagungsband GMA-Fachausschuss 1.30 „Modellbildung, Identikation und Simulation in der Automatisierungstechnik“, Anif/Salzburg, Austria, 2013, p. 42–59.

[BibTex]@InProceedings{Schausberger13, author = {F. Schausberger and A. Steinboeck and A. Kugi}, title = {{Modellierung der Konturentwicklung von Flachprodukten beim Walzen}}, booktitle = {Tagungsband GMA-Fachausschuss 1.30 "Modellbildung, Identikation und Simulation in der Automatisierungstechnik"}, year = {2013}, month = {9}, pages = {42--59}, address = {Anif/Salzburg, Austria}, } - F. Schausberger, A. Steinboeck, and Kugi, Feedback Control of the Contour Shape in Heavy-Plate Hot Rolling, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 26, iss. 3, p. 842–856, 2018.

[BibTex] [Download]@Article{Schausberger2018, author = {Schausberger, F. and Steinboeck, A. and Kugi}, title = {Feedback Control of the Contour Shape in Heavy-Plate Hot Rolling}, doi = {10.1109/TCST.2017.2695168}, issn = {1063-6536}, number = {3}, pages = {842--856}, volume = {26}, journal = {IEEE Transactions on Control Systems Technology}, year = {2018}, }

Anwendungsbereiche

- Walzwerksautomatisierung

- Kontinuierliche Produktionsprozesse

14.06.2017 Modellierung, Beobachterentwurf und Regelung von kontinuierlichen Brammenwärmöfen

Projektschwerpunkte

- Modellbildung und Parameteridentifikation von kontinuierlichen Wärmöfen

- Beobachterentwurf für nicht messbare Systemgrößen

- Modellbasierte Regelung und Optimierung nichtlinearer dynamischer Systeme

- Nichtlineare modellprädiktive Regelung von Produkttemperaturen

Beschreibung

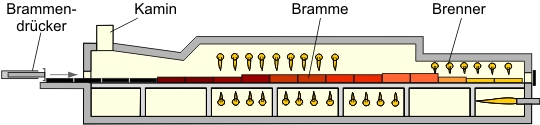

In der Stahlindustrie werden Durchlauföfen zur Erwärmung von Brammen (bis zu 40 Tonnen schwere Stahlblöcke) eingesetzt, ehe diese im nachfolgenden Walzprozess umgeformt werden. Während des energie- und kostenintensiven Erwärmprozesses werden die aneinandergereihten Brammen kontinuierlich durch den gas- oder ölbefeuerten Ofenraum befördert. Der Energieverbrauch eines Brammenwärmofens mittlerer Größe entspricht etwa dem Gesamtenergiebedarf einer Stadt mit 25000 Einwohnern. Die beim Walzen benötigte Materialtemperatur liegt zwischen 1050 und 1200 Grad Celsius und muss aus Qualitätsgründen bei der Erwärmung im Ofen möglichst exakt erreicht werden.

Kontinuierlicher Brammenwärmofen.

Die dem System zugeführte Wärmeenergie wird aus stöchiometrischen Rechnungen des Verbrennungsvorganges ermittelt. Die Wärmeübertragung in die Brammen erfolgt durch Konvektion und vor allem Wärmestrahlung. Basierend auf einer geometrischen Diskretisierung des Ofenraums werden Massen-, Energie- und Strahlungsbilanzen in mathematischen Modellen berücksichtigt. Es handelt sich um ein nichtlineares dynamisches System, das aufgrund der diskontinuierlichen Brammenbewegung schaltenden Charakter aufweist.

Eine heiße Bramme wird aus dem Ofen entnommen, Copyright: Dillinger Hüttenwerke AG.

Basierend auf den echtzeitfähigen mathematischen Modellen schätzen Zustandsbeobachter (z.B. Extended oder Unscented Kalman Filter) die nicht messbare Temperaturverteilung in den Brammen. Mit einem nichtlinearen modellprädiktiven Mehrgrößenregler werden über die Brennstoffzufuhr zu den Brennern die lokalen Ofentemperaturen so einstellt, dass die Temperaturen der Brammen den jeweiligen Produktanforderungen entsprechen und der Energieverbrauch minimiert wird. Eingangs- und Zustandsbeschränkungen sowie stark variierende Brammensolltemperaturen und Brammengeometrien erschweren die Regelungsaufgabe. Hinzu kommt, dass die Reihenfolge der Brammen und deren Drückzeitpunkte von vor- und nachgelagerten Prozessschritten diktiert werden.

Das entwickelte Regelungssystem wird mittlerweile an mehreren industriellen Brammenwärmöfen verwendet. Messungen mit instrumentierten Testbrammen haben gezeigt, dass eine hohe Erwärmgenauigkeit erreicht wird. Das System erzielt gegenüber üblichen Ofenregelungen erhebliche Energieeinsparungen und macht den Prozess durch reduzierten CO2-Ausstoß deutlich umweltfreundlicher.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- A. Steinboeck and A. Kugi, Optimized pacing of continuous reheating furnaces, in Proceedings of European Control Conference ECC 2013, Zürich, Switzerland, 2013, p. 4454 – 4459.

[BibTex]@InProceedings{Steinboeck13b, author = {A. Steinboeck and A. Kugi}, title = {{Optimized pacing of continuous reheating furnaces}}, booktitle = {Proceedings of European Control Conference ECC 2013}, year = {2013}, month = {7}, pages = {4454 -- 4459}, url = {http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6669132}, address = {Z\"{u}rich, Switzerland}, } - A. Steinboeck, D. Wild, and A. Kugi, Energy-Efficient Control of Continuous Reheating Furnaces, in Proceedings of 15th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral & Metal Processing, San Diego, USA, 2013, p. 359 – 364.

[BibTex]@InProceedings{Steinbock13, author = {A. Steinboeck and D. Wild and A. Kugi}, title = {{Energy-Efficient Control of Continuous Reheating Furnaces}}, booktitle = {Proceedings of 15th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral \& Metal Processing}, year = {2013}, month = {8}, pages = {359 -- 364}, doi = {10.3182/20130825-4-US-2038.00007}, address = {San Diego, USA}, } - A. Steinboeck, D. Wild, and A. Kugi, Nonlinear model predictive control of a continuous slab reheating furnace, Control Engineering Practice, vol. 21, iss. 4, p. 495–508, 2013.

[BibTex] [Download]@Article{Steinboeck13, Title = {{Nonlinear model predictive control of a continuous slab reheating furnace}}, Author = {A. Steinboeck and D. Wild and A. Kugi}, Journal = {Control Engineering Practice}, Pages = {495--508}, Volume = {21}, Year = {2013}, Number = {4}, Doi = {10.1016/j.conengprac.2012.11.012}, } - A. Steinboeck, D. Wild, and A. Kugi, Optimal Trajectory Planning and Control of a Continuous Slab Reheating Furnace, in Proceedings of the IFAC Workshop on Automation in the Mining, Mineral and Metal Industries, Gifu, Japan, 2012, p. 169 – 174.

[BibTex]@InProceedings{Steinbock12, author = {A. Steinboeck and D. Wild and A. Kugi}, title = {{O}ptimal {T}rajectory {P}lanning and {C}ontrol of a {C}ontinuous {S}lab {R}eheating {F}urnace}, booktitle = {Proceedings of the IFAC Workshop on Automation in the Mining, Mineral and Metal Industries}, year = {2012}, month = {9}, pages = {169 -- 174}, address = {Gifu, Japan}, } - A. Steinboeck, K. Graichen, and A. Kugi, Dynamic Optimization of a Slab Reheating Furnace with consistent Approximation of Control Variables, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 19, p. 1444–1456, 2011.

[BibTex] [Download]@Article{Steinboeck11a, Title = {{Dynamic Optimization of a Slab Reheating Furnace with consistent Approximation of Control Variables}}, Author = {A. Steinboeck and K. Graichen and A. Kugi}, Journal = {IEEE Transactions on Control Systems Technology}, Pages = {1444--1456}, Volume = {19}, Year = {2011}, Doi = {10.1109/TCST.2010.2087379}, } - A. Steinboeck, K. Graichen, D. Wild, T. Kiefer, and A. Kugi, Model-based trajectory planning, optimization, and open-loop control of a continuous slab reheating furnace, Journal of Process Control, vol. 21, iss. 2, p. 279–292, 2011.

[BibTex] [Download]@Article{Steinbock11a, Title = {Model-based trajectory planning, optimization, and open-loop control of a continuous slab reheating furnace}, Author = {A. Steinboeck and K. Graichen and D. Wild and T. Kiefer and A. Kugi}, Journal = {Journal of Process Control}, Pages = {279--292}, Volume = {21}, Year = {2011}, Number = {2}, Doi = {10.1016/j.jprocont.2010.08.004}, } - A. Steinboeck, D. Wild, and A. Kugi, Feedback Tracking Control of Continuous Reheating Furnances, in Proceedings of the 18th IFAC World Congress, Milano, Italia, 2011, p. 11744–11749.

[BibTex]@InProceedings{Steinbock11, author = {A. Steinboeck and D. Wild and A. Kugi}, title = {{F}eedback {T}racking {C}ontrol of {C}ontinuous {R}eheating {F}urnances}, booktitle = {Proceedings of the 18th IFAC World Congress}, year = {2011}, month = {8}, pages = {11744--11749}, doi = {10.3182/20110828-6-IT-1002.01639}, address = {Milano, Italia}, } - A. Steinboeck, D. Wild, T. Kiefer, and A. Kugi, A mathematical model of a slab reheating furnace with radiative heat transfer and non-participating gaseous media, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 53, pp. 5933-5946, 2010.

[BibTex] [Download]@Article{Steinbock10, Title = {A mathematical model of a slab reheating furnace with radiative heat transfer and non-participating gaseous media}, Author = {A. Steinboeck and D. Wild and T. Kiefer and A. Kugi}, Journal = {International Journal of Heat and Mass Transfer}, Pages = {5933-5946}, Volume = {53}, Year = {2010}, Doi = {10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.07.029}, } - D. Wild, T. Meurer, and A. Kugi, Modelling and Experimental Model Validation for a Pusher-type Reheating Furnace, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, vol. 15, iss. 3, p. 209–232, 2009.

[BibTex] [Download]@Article{Wild09, Title = {Modelling and Experimental Model Validation for a Pusher-type Reheating Furnace}, Author = {D. Wild and T. Meurer and A. Kugi}, Journal = {Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems}, Pages = {209--232}, Volume = {15}, Year = {2009}, Number = {3}, Doi = {10.1080/13873950902927683}, }

Anwendungsbereiche

- Walzwerksautomatisierung

- Industrieöfen

- Kontinuierliche Produktionsprozesse

08.06.2017 MMAssist II

Ziele

Ziel in MMAssist II ist es, das Wesen und die Charakteristik von Assistenz im Produktionskontext grundlegend zu untersuchen, daraufhin optimierte Assistenzsysteme für zukunftsweisende auf Menschen fokussierte Arbeitsplätze („Human-Centered Workplace“) zu entwickeln, diese in industriellen Umgebungen experimentell umzusetzen und zu evaluieren. Die grundlegende Basis für die Umsetzung von Assistenz bilden sogenannte „Assistenz Units“ – Modulare Einheiten, die spezifische Assistenzfunktionalität für die entsprechenden Benutzergruppen bzw. Benutzungsszenarien (multimodal) bereitstellen. Assistenz Units sind so definiert, dass sie über die Use Cases hinweg generalisierbar und wiederverwendbar sind, was einen breiten Impact für die industriellen Partner ermöglicht. Die Implementierung erfolgt durch die Partner als Software Framework, sodass die Basis für eine funktionelle Anwendung gegeben ist.

Die Lösungen werden unter Einbeziehung von MitarbeiterInnen aus produzierenden Unternehmen entwickelt und in weiterer Folge mit den MitarbeiterInnen unter den jeweiligen realen Kontextbedingungen evaluiert werden. Dies bringt Erkenntnisse über die Akzeptanz bzw. dem Benutzererlebnis bei der Verwendung von Assistenzsystemen, und wird damit die Verringerung von Arbeitsbelastung und entsprechende Unterstützungsfunktionalität für die MitarbeiterInnen messbar machen.

Partner

- PROFACTOR (Partner und Koordinator)

- Austrian Institute of Technology

- Evolaris next level GmbH

- Fraunhofer Austria Research GmbH

- JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

- Paris Lodron Universität Salzburg

- Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.

- Technische Universität Wien, Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik

- VIRTUAL VEHICLE Research Center

- ABF Industrielle Automation GmbH

- AVL List GmbH

- Becom Electronics GmbH

- BRP-Powertrain GmbH & Co KG

- DS AUTOMATION GmbH

- Fronius International GmbH

- Geberit Produktions GmbH

- Kapsch BusinessCom AG

- plasmo Industrietechnik GmbH

- RIC (Regionales Innovations Centrum) GmbH

- Siemens Transformers Austria GmbH & Co KG

- Tablet Solutions

- Tieto Austria GmbH

- TÜV AUSTRIA HOLDING AG

- Wacker Neuson Beteiligungs GmbH

- XiTrust Secure Technologies GmbH

Funding

FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

08.06.2017 Modellierung und Regelung eines Kühlsystems mit kompaktem Plattenwärmeübertrager

Projektschwerpunkte

- Modellierung der Wärmeübertragung von kompakten Plattenwärmeübertragern

- Physikalisch basierte Modellreduktion

- Nichtlinearer Reglerentwurf basierend auf Leistungsbetrachtungen

Beschreibung

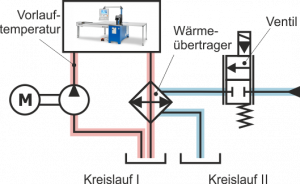

Im Betrieb von Werkzeugmaschinen ist es notwendig, die durch den Prozess zugeführte Wärme gezielt zu kompensieren, um Verzug in der Maschine und damit Fertigungstoleranzen zu reduzieren. Meist wird dabei von Werkzeugmaschinenherstellern gefordert, dass die Vorlauftemperatur der Werkzeugmaschine mit der Umgebungstemperatur mitgeführt wird. Dazu werden häufig Flüssigkeits-Flüssigkeits-Kühlsysteme eingesetzt, die wie in Abb. 1 dargestellt aus zwei Kreisläufen bestehen. Der Primärkreis (I) ist mit der Werkzeugmaschine und der Sekundärkreis (II) mit einer Kühlwasserversorgung verbunden. Als thermische Kopplung werden hier häufig gelötete Plattenwärmeübertrager eingesetzt, da sie bei einer kompakten Bauform gleichzeitig einen sehr hohen Wärmedurchgangskoeffizienten besitzen und günstig zu produzieren sind.

Schematischer Aufbau eines Flüssigkeits-Flüssigkeits-Kühlsystems.

Die Regelungsaufgabe besteht darin, die Vorlauftemperatur der Werkzeugmaschine beliebig vorgeben zu können, indem der Durchfluss des Sekundärkreises mittels eines Proportionalventils geändert wird. Auf die Temperatur der Kühlwasserversorgung kann kein Einfluss genommen werden. Diese wird eingeprägt und bewegt sich in einem kleinen aber unbekannten Bereich. Vernachlässigt man den Wärmeaustausch mit der Umgebung, reduziert sich die Regelungsaufgabe somit zu einer Trajektorienfolgeregelung der Auslauftemperatur des Primärkreises des Wärmeübertragers.

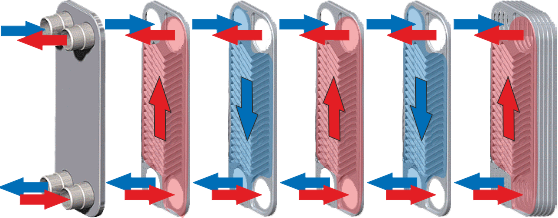

Aufgrund der konvektiven Wärmeübertragung weist das mathematische Modell eines Wärmeübertragers einen verteilt-parametrischen Charakter auf. Des Weiteren ist der Wärmedurchgangskoeffizient, aufgrund der Abhängigkeit der sich ausbildenden thermischen Grenzschichten, nichtlinear abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit. Der genaue funktionale Zusammenhang zwischen dem Wärmedurchgangskoeffizienten und den Durchflussgeschwindigkeiten muss dabei durch aufwendige Identifikationen bestimmt werden. Somit stellt sich das mathematische Gesamtmodell eines Plattenwärmeübertragers mit mehreren Kanälen (vgl. Abb. 2) als ein hochdimensionales nichtlineares verteilt-parametrisches System dar.

Kompakt-Plattenwärmeübertrager in Gegenstrombauweise.

Das mathematische Modell eines kompakten Plattenwärmeübertragers kann allerdings aufgrund seines speziellen Aufbaus und der typischen Betriebsbedingungen auf nur zwei gewöhnliche nichtlineare Differentialgleichungen reduziert werden, die eine ausreichende Genauigkeit mit Messungen aufweisen. Des Weiteren kann mit Hilfe einer Leistungsbetrachtung ein Regelgesetz formuliert werden, das unabhängig von dem aufwendig zu parametrisierenden Wärmedurchgangskoeffizienten ist.

Die bisher entwickelten Regelungskonzepte konnten bereits erfolgreich auf einer industriellen Prototypensteuerung implementiert werden.

- A. Michel, Modellbasierte Regelung von industriellen Wärmeübertragern, A. Kugi and K. Schlacher, Eds., Aachen: Shaker Verlag, 2015, vol. 24.

[BibTex]@Book{Michel15, Title = {Modellbasierte Regelung von industriellen W\"arme\"ubertragern}, Author = {Michel, Alexander}, Editor = {A. Kugi and K. Schlacher}, Publisher = {Shaker Verlag}, Year = {2015}, Address = {Aachen}, Series = {Modellierung und Regelung komplexer dynamischer Systeme}, Volume = {24}, ISBN = {978-3-8440-3659-6}, Organization = {Institute f{\"u}r Automatisierungs- und Regelungstechnik (TU Wien) und Regelungstechnik und Prozessautomatisierung (JKU Linz)}, } - A. Michel and A. Kugi, Model based control of compact heat exchangers independent of the heat transfer behavior, Journal of Process Control, vol. 24, p. 286–298, 2014.

[BibTex] [Download]@Article{Michel14, Title = {Model based control of compact heat exchangers independent of the heat transfer behavior}, Author = {Michel, Alexander and Kugi, Andreas}, Journal = {Journal of Process Control}, Pages = {286--298}, Volume = {24}, Year = {2014}, Doi = {10.1016/j.jprocont.2014.02.003}, } - A. Michel and A. Kugi, Accurate low-order dynamic model of a compact plate heat exchanger, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 61, iss. 33, pp. 323-331, 2013.

[BibTex] [Download]@Article{Michel13, Title = {Accurate low-order dynamic model of a compact plate heat exchanger}, Author = {Michel, A. and Kugi, A.}, Journal = {International Journal of Heat and Mass Transfer}, Pages = {323-331}, Volume = {61}, Year = {2013}, Number = {33}, Doi = {10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.01.072}, } - A. Michel, W. Kemmetmüller, and A. Kugi, Modellierung und Regelung eines Plattenwämetauschers, in Tagungsband GMA-Fachausschuss 1.40 „Theoretische Verfahren der Regelungstechnik“, Anif/Salzburg, Austria, 2010, p. 81–99.

[BibTex]@InProceedings{Michel10, author = {A. Michel and W. Kemmetm{\"u}ller and A. Kugi}, title = {{M}odellierung und {R}egelung eines {P}lattenw{\"a}metauschers}, booktitle = {Tagungsband GMA-Fachausschuss 1.40 "Theoretische Verfahren der Regelungstechnik"}, year = {2010}, month = {9}, pages = {81--99}, address = {Anif/Salzburg, Austria}, }

Anwendungsbereiche

- Regelungsstrategien für Wärmeübertrager

- Prozessautomatisierung

- Automatisierung von Werkzeugmaschinen

15.05.2017 Soft Landing Strategien für elektromagnetische Schnellschaltventile

Projektschwerpunkte

- Zeitoptimaler Steuerungsentwurf zur Minimierung der Aufprallgeschwindigkeit des Ventilankers

Beschreibung

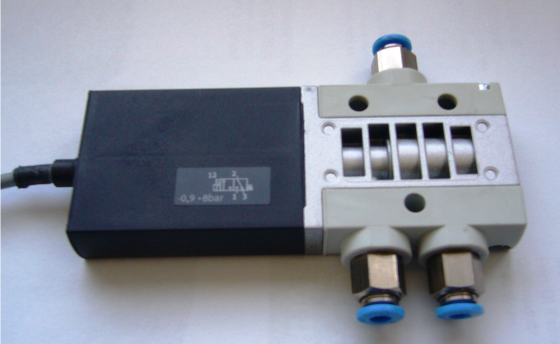

Der steigende Kostendruck auf mechatronische Produkte in der Fluidtechnik verlangt nach pneumatischen und hydraulischen Systemen, die mithilfe von günstigen und zuverlässigen elektromagnetischen Ventilen gesteuert werden können. Beispielhaft sei erwähnt, dass zunehmend bei der Servoregelung von Kolbenzylindern das kostenintensive Proportional-Wegeventil durch eine pneumatische/hydraulische Vollbrücke, bestehend aus kostengünstigen schnellschaltenden Ventilen, ersetzt wird. In anderen industriellen Anwendungen, wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, werden schnellschaltende Wegeventile für Sortieraufgaben eingesetzt, mit immer höheren Anforderungen hinsichtlich der Taktzeiten und der Lebensdauer. Elektromagnetische Ventile in diesen Anwendungen müssen also schnelle Ventilschaltzeiten aufweisen, um eine hohe Bandbreite bzw. einen maximalen Durchsatz zu erreichen. Gleichzeitig muss für den Ventilanker garantiert werden, dass dieser zur Verringerung der Geräuschentwicklung bzw. des Verschleißes von mechanischen Komponenten mit einer minimalen Aufprallgeschwindigkeit in den Endanschlag prellt.

Schnellschaltventil.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine Steuerstrategie zu entwickeln, die das zeitoptimale Schalten von elektromagnetischen Schnellschaltventilen mit minimaler Aufprallgeschwindigkeit des Ventilankers ermöglicht.

Ein Entwurf einer Steuerung für das zeitoptimale Schalten von elektromagnetischen Schnellschaltventilen mit minimaler Aufprallgeschwindigkeit des Ventilankers in den Endanschlag erfolgt anhand der Formulierung eines eingangsbeschränkten, zeitoptimalen Optimalsteuerungsproblems für die Punkt-zu-Punkt-Bewegung des Ventilankers. Hierzu wurde ein konzentriertparameterisches Ventilmodell hergeleitet und der quasi-zeitoptimale sowie der zeitoptimale Fall näher untersucht. Neben der numerischen Lösung des quasi-zeitoptimalen Optimalsteuerungsproblems anhand einer Volldiskretisierung wird durch Anwendung des Maximumsprinzips von Pontryagin das eingangsbeschränkte, quasi-zeitoptimale und zeitoptimale Optimalsteuerungsproblem in ein äquivalentes Zweipunktrandwertproblem umgeformt. In dieser Darstellung ist direkt ersichtlich, dass die eingangsbeschränkte und zeitoptimale Lösung für das Öffnen und Schließen des Ventils eine bang-singular-bang Steuerung ist.

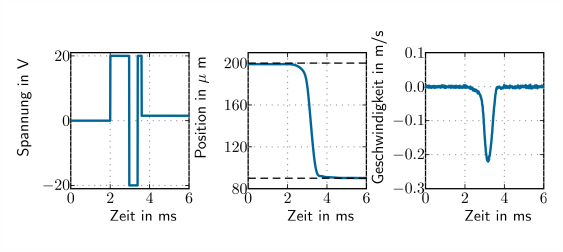

Optimale Trajektorie für das Öffnen des Ventils.

Messergebnisse an einem Versuchsstand bestätigen die theoretischen Ergebnisse und zeigen die Anwendbarkeit der vorgestellten Methodik. Abb. 1 zeigt dazu exemplarisch die bang-bang Steuerung für das öffnen und die resultierende Position und Geschwindigkeit des Ventilankers. Die Steuerstrategie wird für die Serie weiterentwickelt und es ist geplant, diese in das Produkt zu integrieren.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- T. Glück, W. Kemmetmüller, A. Pfeffer, and A. Kugi, Pneumatic pulse-width modulated pressure control via trajectory optimized fast-switching electromagnetic valves, in Proceedings of the 13th Mechatronics Forum, Linz, Austria, 2012, p. 692 – 699.

[BibTex] [Download]@InProceedings{Gluck12, author = {T. Gl{\"u}ck and W. Kemmetm{\"u}ller and A. Pfeffer and A. Kugi}, title = {{Pneumatic pulse-width modulated pressure control via trajectory optimized fast-switching electromagnetic valves}}, booktitle = {Proceedings of the 13th Mechatronics Forum}, year = {2012}, month = {9}, pages = {692 -- 699}, address = {Linz, Austria}, } - T. Glück, W. Kemmetmüller, and A. Kugi, Trajectory optimization for soft landing of fast-switching electromagnetic valves, in Proceedings of the 18th IFAC World Congress, Milano, Italia, 2011, p. 11532–11537.

[BibTex] [Download]@InProceedings{Glueck11b, author = {T. Gl\"uck and W. Kemmetm\"uller and A. Kugi}, title = {{T}rajectory optimization for soft landing of fast-switching electromagnetic valves}, booktitle = {Proceedings of the 18th IFAC World Congress}, year = {2011}, month = {8}, pages = {11532--11537}, doi = {10.3182/20110828-6-IT-1002.01822}, address = {Milano, Italia}, }

Anwendungsbereiche

- Pneumatische Antriebstechnik

- Lebensmittelindustrie

15.05.2017 Thermisches Modell und optimale Zeitplanung des Warmwalzens

Projektschwerpunkte

- Modellierung der Abkühlung des Walzguts während des Warmwalzens

- Beobachterentwurf basierend auf Pyrometermessungen

- Optimierte Planung von Prozesszeiten

Beschreibung

Bei der Produktion von Grobblechen ist es von großer Bedeutung, die aktuelle Temperatur des Produkts zu kennen und durch angepasste Prozesszeiten genau einzustellen. Die Temperaturentwicklung ist entscheidend für den Produktionsprozess, weil viele mechanische Eigenschaften des Produkts, wie z.B. die Fließspannung, von der Temperatur abhängen. Außerdem werden die Mikrostruktur und damit wichtige Materialeigenschaften des Endprodukts von der Temperaturhistorie beeinflusst.

Walzwerk für Grobbleche, Copyright: Dillinger Hüttenwerke AG.

Während des Warmwalzens wirken sich die Prozessschritte auf die Temperatur des Walzgutes unterschiedlich aus: Einerseits kühlt die Walztafel an der Luft oder durch Kontakt mit Wasser und den Arbeitswalzen ab, andererseits führt die Deformation in den Walzstichen zu einer Erhöhung der Temperatur. Diese verschiedenen Effekte müssen von einem Temperaturmodell erfasst werden.

Verzunderte Bramme auf dem Rollgang, © Dillinger Hüttenwerke AG.

Mit Hilfe des Temperaturmodells können die Wartezeiten zur Erreichung der gewünschten Walztemperaturen vor jedem Walzstich genauer berechnet werden. Dadurch kann nicht nur eine bessere Qualität des Endprodukts erzielt sondern auch der Produktionsablauf gestrafft werden, da die Wartezeiten besser geplant werden können.

Um Modellungenauigkeiten oder unerwartete Störungen ausgleichen zu können, kann außerdem aufbauend auf dem Temperaturmodell ein Beobachter entworfen werden, der anhand von Messungen der Produktoberflächentemperaturen die Temperaturvorhersagen des Modells korrigiert. Da Kontaktmessungen aufgrund der schwierigen Messbedingungen und der sich bewegenden Walztafeln nicht möglich sind, kann die Temperatur nur durch Pyrometer gemessen werden. Diese Pyrometermessungen sind allerdings nur an einzelnen Punkten außerhalb der Walzgerüste möglich. Die dadurch bedingten punktuellen Messungen stellen eine zusätzliche Herausforderung beim Beobachterentwurf dar.

Ausgewählte Veröffentlichungen

- F. Schausberger, K. Speicher, A. Steinboeck, M. Jochum, and A. Kugi, Two Illustrative Examples to Show the Potential of Thermography for Process Monitoring and Control in Hot Rolling, in Proceedings of the 4th IFAC Workshop on Mining, Mineral and Metal Processing (MMM), Oulu, Finland, 2015, p. 48–53.

[BibTex] [Download]@InProceedings{Schausberger15c, author = {Schausberger, F. and Speicher, K. and Steinboeck, A. and Jochum, M. and Kugi, A.}, title = {Two Illustrative Examples to Show the Potential of Thermography for Process Monitoring and Control in Hot Rolling}, booktitle = {Proceedings of the 4th IFAC Workshop on Mining, Mineral and Metal Processing (MMM)}, year = {2015}, volume = {48}, number = {17}, month = {8}, pages = {48--53}, doi = {10.1016/j.ifacol.2015.10.076}, address = {Oulu, Finland}, issn = {2405-8963}, } - K. Speicher, A. Steinboeck, A. Kugi, D. Wild, and T. Kiefer, A plate temperature model used for planning and online adaptation of the roll pass schedule in hot rolling, in Proceedings of METEC and 2nd European Steel Technology and Application Days (ESTAD), Düsseldorf, Germany, 2015.

[BibTex]@InProceedings{Speicher15, author = {Speicher, Katrin and Steinboeck, Andreas and Kugi, Andreas and Wild, D. and Kiefer, T.}, title = {A plate temperature model used for planning and online adaptation of the roll pass schedule in hot rolling}, booktitle = {Proceedings of METEC and 2nd European Steel Technology and Application Days (ESTAD)}, year = {2015}, month = {6}, address = {D{\"u}sseldorf, Germany}, } - K. Speicher, A. Steinboeck, A. Kugi, D. Wild, and T. Kiefer, Analysis and design of an Extended Kalman Filter for the plate temperature in heavy plate rolling, Journal of Process Control, vol. 24, iss. 9, p. 1371–1381, 2014.

[BibTex] [Download]@Article{Speicher14a, Title = {Analysis and design of an Extended Kalman Filter for the plate temperature in heavy plate rolling}, Author = {Speicher, K. and Steinboeck, A. and Kugi, A. and Wild, D. and Kiefer, T.}, Journal = {Journal of Process Control}, Pages = {1371--1381}, Volume = {24}, Year = {2014}, Number = {9}, Doi = {10.1016/j.jprocont.2014.06.004}, } - K. Speicher, A. Steinboeck, D. Wild, T. Kiefer, and A. Kugi, An integrated thermal model of hot rolling, Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, vol. 20, iss. 1, p. 66–86, 2014.

[BibTex] [Download]@Article{Speicher14, Title = {{An integrated thermal model of hot rolling}}, Author = {K. Speicher and A. Steinboeck and D. Wild and T. Kiefer and A. Kugi}, Journal = {Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems}, Pages = {66--86}, Volume = {20}, Year = {2014}, Number = {1}, Doi = {10.1080/13873954.2013.809364}, } - K. Speicher, A. Steinboeck, and A. Kugi, Measurement Errors of Radiation Pyrometers, in Proceedings of Rolling 2013, Venezia, Italy, 2013, p. 1–12.

[BibTex]@InProceedings{Speicher13a, author = {K. Speicher and A. Steinboeck and A. Kugi}, title = {{{M}easurement {E}rrors of {R}adiation {P}yrometers}}, booktitle = {Proceedings of Rolling 2013}, year = {2013}, month = {6}, pages = {1--12}, address = {Venezia, Italy}, } - K. Speicher, A. Steinboeck, D. Wild, T. Kiefer, and A. Kugi, Estimation of plate temperatures in hot rolling based on an extended Kalman filter, in Proceedings of 15th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral & Metal Processing, San Diego, USA, 2013, p. 409 – 414.

[BibTex]@InProceedings{Speicher13, author = {K. Speicher and A. Steinboeck and D. Wild and T. Kiefer and A. Kugi}, title = {{Estimation of plate temperatures in hot rolling based on an extended Kalman filter}}, booktitle = {Proceedings of 15th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral \& Metal Processing}, year = {2013}, month = {8}, pages = {409 -- 414}, doi = {10.3182/20130825-4-US-2038.00006}, address = {San Diego, USA}, } - K. Speicher, A. Steinboeck, T. Kiefer, and A. Kugi, Modeling Thermal Shocks and Air Cooling Using the Finite Difference Method, in Proceedings MATHMOD 2012 Vienna, Wien, Austria, 2012, p. 364–368.

[BibTex]@InProceedings{Speicher12, author = {K. Speicher and A. Steinboeck and T. Kiefer and A. Kugi}, title = {{{M}odeling {T}hermal {S}hocks and {A}ir {C}ooling {U}sing the {F}inite {D}ifference {M}ethod}}, booktitle = {Proceedings MATHMOD 2012 Vienna}, year = {2012}, editor = {Troch, I. and Breitenecker, F.}, month = {2}, pages = {364--368}, doi = {10.3182/20120215-3-AT-3016.00064}, address = {Wien, Austria}, }

Anwendungsbereiche

- Automatisiertes Walzen

- Zeitmanagement von Abkühlprozessen

08.05.2017 Zeit- und Reihenfolgeoptimierung für ein Grobblechwalzwerk mit Anwärmöfen im Chargenbetrieb

Projektschwerpunkte

- Mathematische Modellierung von Anwärmöfen im Chargenbetrieb

- Zeitoptimale Ansteuerung von Anwärmöfen

- Optimale Zeitplanung von Erwärm,- Walz,- und Manipulationsprozessen

- Reihenfolgeoptimierung für einen finiten Produktionshorizont

Beschreibung

In der Halbleiterindustrie kommen bei Sputter-Prozessen reine Metalle und spezielle Metalllegierungen als Sputter-Targets zum Einsatz. An diese Targets werden strenge Qualitätsanforderungen im Hinblick auf Form, Gefügestruktur und Reinheit gestellt, um eine entsprechend hochwertige Halbleiterfertigung zu garantieren. Die Herstellung von Sputter-Targets, insbesondere aus Werkstoffen mit hohen Schmelzpunkten (z.B. Molybdän), erfolgt dabei oft durch Sintern und anschließende Warmumformung. Beim Sintern wird Metallpulver in eine Form gepresst und erhitzt. Die so erhaltenen Sinterplatten werden in Öfen wiedererwärmt und an einem Walzgerüst zu Flachprodukten (Target-Platten) umgeformt.

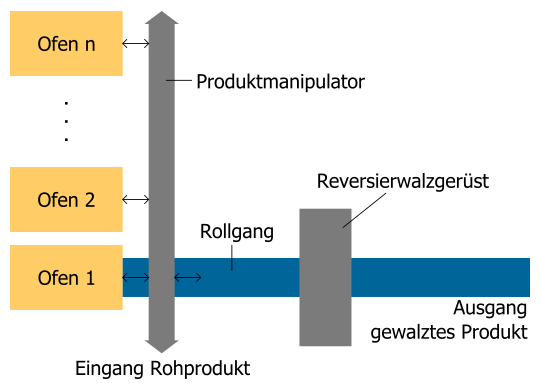

Anlagenübersicht.

Abbildung 1 zeigt eine Prinzipskizze der untersuchten Anlage. Die Anlage besteht aus mehreren Öfen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus, einem Rollgang mit Reversierwalzgerüst und einem Produktmanipulator. Der Manipulator ist für alle Transporte der Produkte zwischen den Öfen und dem Rollgang zuständig. Die Erwärmung der Platten in den Öfen nimmt um ein Vielfaches mehr Zeit in Anspruch als die einzelnen Walzstiche. Zusätzlich sind zwischen den Walzstichen oft Zwischenerwärmungen vorgesehen. Da heiße Produkte nicht zwischengelagert werden können, muss die Verfügbarkeit der benötigten Anlagenteile zum jeweiligen Zeitpunkt stets garantiert sein. Die Produktivität der Anlage ist daher stark von den Ofenliegezeiten, sowie von der zeitlichen Verzahnung der Prozessschritte an den einzelnen Anlagenteilen abhängig. Ziel dieses Projekts ist es, einerseits die Ofenliegezeiten zu minimieren, und andererseits die Produktreihenfolge und die Startzeitpunkte der einzelnen Prozessschritte so zu wählen, dass die Anlage maximalen Durchsatz erzielt.

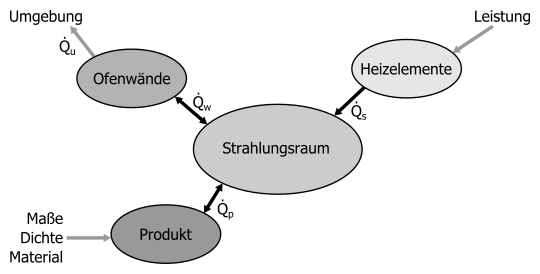

Als Grundlage für die Optimierung der Ofenliegezeiten wird ein thermisches Modell zur Simulation der Produkt- und Ofentemperaturen entwickelt. Abbildung 2 zeigt seinen formalen Aufbau. Dieses Simulationsmodell ermöglicht es, vorab minimale Heizzeiten zu berechnen und die Produkttemperatur während der Erwärmung im laufenden Betrieb mitzuschätzen. Die Aufheizzeit eines Produktes hängt stark von seiner Strahlungsemissivität ab, welche jedoch Unsicherheiten unterworfen ist. Das entwickelte System erzielt eine gute A-priori-Schätzung der Emissivität eines Produktes, indem es die Erwärmvorgänge früher erwärmter ähnlicher Produkte analysiert. Zu diesem Zweck werden die Produkte zu Gruppen zusammengefasst und die mittlere Emissivität innerhalb jeder Gruppe im Zeitverlauf geschätzt. Zusätzlich dient das entwickelte Modell als Entwurfsgrundlage einer modellbasierten zeitoptimalen Ofensteuerungsstrategie.

Thermische Modellierung der Öfen.

Des Weiteren wird ein Software-Werkzeug entwickelt, welches eine Optimierung der Produktreihenfolge und der Prozesszeiten vornimmt. Das zugrundeliegende NP-schwere kombinatorische Optimierungsproblem (Flexible Job Shop Scheduling Problem) wird zur Lösung in einen Teil zur Bestimmung der Prozesszeiten bei bekannter Produktreihenfolge und einen Teil zur übergeordneten Optimierung der Produktreihenfolge aufgeteilt. Die optimalen Prozesszeiten werden mit einem eigens entwickelten rekursiven Algorithmus ermittelt. Zur Optimierung der Produktreihenfolge kommen heuristische Methoden zum Einsatz. Da das Software-Werkzeug in Form einer rollierenden Planung mit einem finiten Planungshorizont ausgeführt wird, kann auf unvorhergesehene Änderungen des Produktionsprogrammes rasch reagiert werden.

Ausgewählte Publikationen

- A. Aschauer, F. Roetzer, A. Steinboeck, and A. Kugi, Efficient scheduling of a stochastic no-wait job shop with controllable processing times, Expert Systems with Applications, vol. 162, p. 113879, 2020.

[BibTex] [Download]@Article{Aschauer2020, author = {Aschauer, A. and Roetzer, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, title = {Efficient scheduling of a stochastic no-wait job shop with controllable processing times}, doi = {10.1016/j.eswa.2020.113879}, pages = {113879}, volume = {162}, journal = {Expert Systems with Applications}, month = {7}, year = {2020}, }

- F. Rötzer, A. Aschauer, L. Jadachowski, A. Steinboeck, and A. Kugi, Temperature Control for Induction Heating of Thin Strips, in Proceedings of the 21st IFAC World Congress, Berlin, Germany, 2020, p. 11968–11973.

[BibTex]@InProceedings{Roetzer2020, author = {F. R\"otzer and A. Aschauer and L. Jadachowski and A. Steinboeck and A. Kugi}, booktitle = {Proceedings of the 21st IFAC World Congress}, title = {Temperature Control for Induction Heating of Thin Strips}, doi = {10.1016/j.ifacol.2020.12.722}, note = {IFAC-PapersOnLine}, number = {2}, pages = {11968--11973}, volume = {53}, address = {Berlin, Germany}, issn = {2405-8963}, month = {06}, year = {2020}, }

- A. Aschauer, F. Roetzer, A. Steinboeck, and A. Kugi, Scheduling of a Flexible Job Shop with Multiple Constraints, in Proceedings of the 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM, Bergamo, Italy, 2018, pp. 1293-1298.

[BibTex]@InProceedings{Aschauer2018, author = {Aschauer, A. and Roetzer, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, title = {Scheduling of a Flexible Job Shop with Multiple Constraints}, booktitle = {Proceedings of the 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM}, year = {2018}, volume = {51}, number = {11}, month = {6}, pages = {1293-1298}, doi = {10.1016/j.ifacol.2018.08.354}, address = {Bergamo, Italy}, issn = {2405-8963}, }

- F. Rötzer, A. Aschauer, A. Steinboeck, and A. Kugi, A Computationally Efficient 3D Mathematical Model of a Molybdenum Batch-Reheating Furnace, in Proceedings of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling (MATHMOD), Vienna, Austria, 2018, p. 819–824.

[BibTex]@InProceedings{Roetzer2018, author = {R\"otzer, F. and Aschauer, A. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, title = {A Computationally Efficient 3D Mathematical Model of a Molybdenum Batch-Reheating Furnace}, booktitle = {Proceedings of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling (MATHMOD)}, year = {2018}, month = {2}, pages = {819--824}, doi = {10.1016/j.ifacol.2018.04.015}, address = {Vienna, Austria}, }

- A. Aschauer, F. Roetzer, A. Steinboeck, and A. Kugi, An Efficient Algorithm for Scheduling a Flexible Job Shop with Blocking and No-Wait Constraints, in Proceedings of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, 2017, pp. 12490-12495.

[BibTex]@InProceedings{Aschauer17, author = {Aschauer, A. and Roetzer, F. and Steinboeck, A. and Kugi, A.}, title = {An Efficient Algorithm for Scheduling a Flexible Job Shop with Blocking and No-Wait Constraints}, booktitle = {Proceedings of the 20th IFAC World Congress}, year = {2017}, volume = {50}, number = {1}, month = {7}, pages = {12490-12495}, doi = {10.1016/j.ifacol.2017.08.2056}, address = {Toulouse, France}, issn = {2405-8963}, }

Anwendungsbereiche

- Walzwerksautomatisierung

- Industrieöfen

- Zeit- und Reihenfolgeoptimierung in Produktionsprozessen

Fördergeber

Diese Forschungsarbeiten sind Teil des EU-Projekts SemI40, welches durch das Programm ECSEL Joint Undertaking (Grant Agreement No. 692466) und durch das Programm „IKT der Zukunft“ (Projektnummer: 853343) des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) im Zeitraum von Mai 2016 bis April 2019 gefördert wird. Weiterführende Information zu IKT der Zukunft findet sich unter www.bmvit.gv.at/ikt.

|

|